2021年度版ものづくり白書を読み解く

新常態での浮沈、鍵はサプライチェーン強靭化

脱炭素・デジタル対応も不可避

今年で21回目を数える2021年度版の「ものづくり白書」が、5月29日に閣議決定された。同白書は製造業を取り巻く変化と課題の分析を通じて今後の展望を示すもので、その内容を読み解くことは、企業にとって進むべき方向を探る羅針盤にもなりうる。

数多の課題のなかでも、とりわけ本年の白書が危機感を滲ませたのは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う世界的な不確実性の高まりだ。今回の事態でサプライチェーンのあらゆる地域に同時多発的な被害が発生しうることがわかった以上、企業は従来の枠組みに捉われない多面的なレジリエンス強化を図るべきだと強調。一方で、脱炭素やDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応も急務だとする。

ここでは、約300ページにおよぶものづくり白書から、製造業の現状や課題、展望について記述した前半部分を読み解いていきたい。

コロナ禍を踏まえた新たなリスクに焦点

本年のものづくり白書を解く前に、まずは昨年の内容を振り返ってみたい。というのも白書が綴る製造業をめぐる現在の動向は、昨年もしくはそれ以前の流れの延長線上に位置するものだからだ。

2020年は、総括するとすれば目まぐるしい「変化」の年だったともいえる。経済安全保障をめぐる国際的動向や地政学リスクの高まり、気候変動、そして新型コロナウイルス感染症など…そうした流れを受けて昨年度版の白書は、企業運営を揺るがしかねない予測不能な変化によるリスクを「不確実性」と表現。急激な環境変化に対応するために自己を変革する能力、すなわち「企業変革力(ダイナミック・ケイパビリティ)」の強化こそ、製造業における最重要課題と論じた。

一方で昨年の白書は、こういった企業変革力の獲得に向けた有力ツールとして、デジタル技術の活用を取り上げた点にも特徴がある。ダイナミック・ケイパビリティに必要な要素としては(1)脅威・機会の感知、(2)機会を捕捉し、資源を再構築・再結合して競争優位を獲得、(3)競争優位性を持続可能とするための組織全体の変容――の3要素が挙げられるが、「感知」「捕捉」の面ではICTを駆使したデータ収集が有効で、それらデジタル技術を用いた組織全体の「変容」は、まさにDXそのものだというわけだ。

このような企業変革力やそれを促進するためのデジタル技術の徹底的な活用が、本年においても製造業の浮沈を握る鍵の1つであることはもはや論を俟たない。しかし昨今の新型コロナ禍では、従来では想定し得なかった、企業にとっての新たなリスクが浮き彫りになったのもまた事実だ。ウィズコロナ・ポストコロナの「新常態」下で競争力を維持・強化するために取り組むべきは、もはや従前からの課題だけではない。企業は「突然降ってわいた」新たなリスクへも、同時並行的に対応していく必要がある。

そうした流れを踏まえた本年の白書では、「製造業のニューノーマル/レジリエンス・グリーン・デジタル」を主題に設定。これら3つの観点を軸に、我が国製造業の課題や取り組むべき方向性の考察を行った。

感染症の流行に直面し、企業の多くがこれまで進めてきたサプライチェーンリスク管理では、世界規模での「災害」時に太刀打ちできないことを身を持って学ぶこととなった。事態の収束が未だ見通せない以上、白書が綴るレジリエンス―つまりは「サプライチェーンの強靭化」―は事業の安定継続に向けた至上命題ともいえる。

加えて白書は「近年の製造業では、製品と表裏一体で提供されるサービスや売り手側の視点に立った『ことづくり』の考え方をも経営戦略に取り入れる必要がある」と指摘。このような文脈から、「各国が官民一体で取り組んでいる脱炭素や、企業の競争力強化に向けていっそう重要性を増すであろうDXも、国内の製造事業者が直面する極めて重要な課題といえる」と対応の必要性を強調した。

ついてはここからは、白書が記す最重要項目「レジリエンス」「グリーン」「デジタル」の3分野について詳しく見ていきたい。

レジリエンス ~サプライチェーン強靭化~

供給網全体を俯瞰した対応を

新型肺炎の世界的な流行に見舞われる以前のことを思い浮かべてほしい。「サプライチェーンリスク」という言葉から連想されるのは、一般的には自然災害による一部拠点への被害だったのではないだろうか。

そういった局所災害的な視点に立った事業継続策は、特に11年の東日本大震災以降、我が国製造業に着実に根付いてきたという背景がある。そうした取組みの例としては代替生産先の分散や安全在庫の確保などが挙げられるが、一方で今回のコロナ禍で製造業が直面したのは、世界規模で同時多発的に発生するサプライチェーンの寸断リスク。つまりは、従来型の事業継続策の枠にとどまらない、感染症や地政学リスクも含めた多面的なレジリエンス強化の必要性が生じたというわけだ。

このような新たなリスクに対して白書は、自社での取組みに加え、サプライチェーンを見据えた複数事業者間や広域的視点で実効性のある事前策を検討することが重要と説く。さらには自社の直接の取引先だけでなく、その先の調達先も含めサプライチェーン構造を俯瞰的に把握することの重要性を指摘。こうした2次以降も含めた調達先の把握にあたっては複雑な調達構造が課題に挙げられるが、例えば情報を可視化するためのデータベースなど、デジタル技術の効率的な活用が解決策の1つとなりうると解説した。

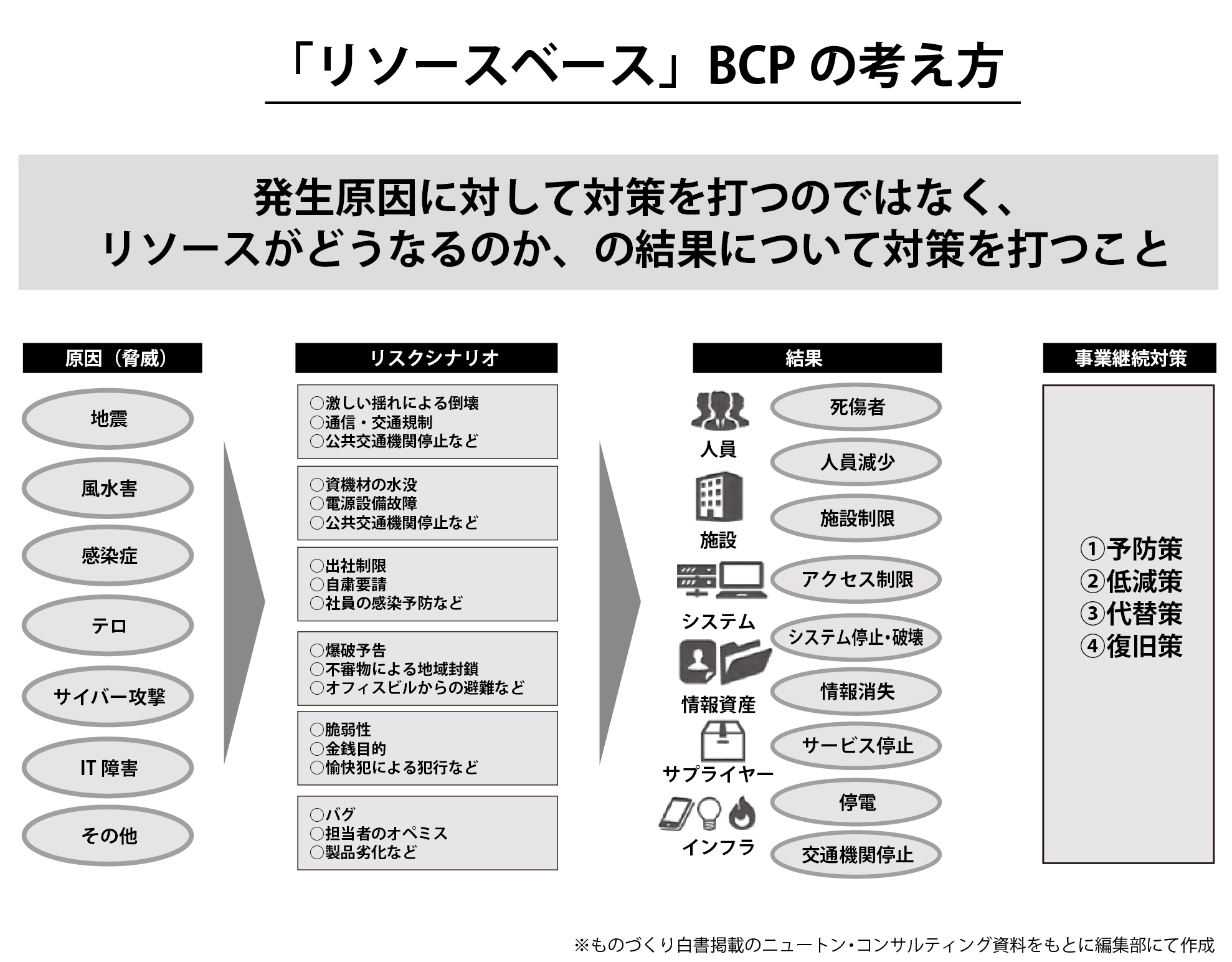

これらに加えて、「危機事象の性質に左右されることなく事業を継続する」というBCP(事業継続計画)本来の目的に立ち返る必要もあるだろう。地震や風水害など特定のリスクに対する対策に留まっていたのでは、あらゆる危機を経験するまでBCPが完成しないからだ。このような観点から白書が重要視するのがいわゆる「オールハザード型」の対策。具体的には、対面業務を可能な限りデジタル化して出勤の必要性を減らすなど脅威の種類に左右されない取組みを進めつつ、シナリオベースでなく事業継続に必要な人員・施設・設備などのリソースの一部が機能不全になった場合を想定した「リソースベース」でのBCP策定が肝要であるとした。

と、ここまで災害や感染症などの「災害」リスクを中心に述べてきたものの、近年の経済安全保障をめぐる国際情勢は大きく変化を続けており、特に技術流出を防ぐための輸出管理や投資管理といった各種措置は、米・中など主要国を中心に強化されつつある。白書はこういった国際状況の動向も、我が国製造業のグローバルサプライチェーンの在り方に影響を与えうると指摘。新疆ウイグル自治区における人権侵害に加担する企業への取引停止措置など、昨今の人権侵害をめぐる対応にも十分留意すべきと論じている。

こういった各種措置に対して白書は、「各国の輸出管理上求められる内容を超えて過度に萎縮する必要はない」と記す一方で「自社のサプライチェーンのリスクについて精緻に把握することで、海外市場におけるビジネスが阻害されないよう万全の備えをしておくことが重要」と強く呼びかけている。

グリーン ~カーボンニュートラルへの対応~

供給網全体を俯瞰した対応を

2020年という年は「変化」に彩られた1年だったと先に述べた。そうした変化の筆頭が新型コロナウイルス感染症の流行に伴う社会経済の変容であることは言うまでもないが、一方で「脱炭素」の観点からしても、2020年は我が国にとってターニングポイントとなる年だったのではないか。

昨年10月、菅首相は所信表明演説のなかで、政府としてはじめて2050年までの脱炭素化に踏み込んだ政策目標を掲げた。その流れを汲む形で12月には「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。気候変動問題への対応を制約やコストでなく経済成長の機会と前向きに捉え、経済と環境の好循環を目指すとした。脱炭素をめぐっては長らく環境先進国に遅れを取っていた日本だが、ここにきてグリーンイノベーションに向けた機運が急速に高まりつつあるのは確かだろう。

そうした背景を受けた本年の白書では、脱炭素に向けた企業側のアクションの必要性を再三にわたり強調。グローバル化の進む大企業を中心に自社のサプライチェーン全体で脱炭素化を実現しようという動きや、製品ライフサイクル全体でのCO2排出量を算出するようサプライヤーへ要請する動きが見られることから、「このような傾向は今後一層強まる可能性が考えられ、我が国のサプライヤーにおいても動向に留意する必要がある」と綴った。

脱炭素化に向けた企業の動機付けとして白書が挙げるのは、投資家や金融機関の動向だ。低炭素化を進めるための技術・取組みに対して資金投下を行うトランジション・ファイナンスや、環境問題へのコミットをプロジェクトへの投融資の判断材料に用いるグリーンファイナンス等の手法が着実に広がりを見せており、実際に投資家や金融機関が環境に悪影響を及ぼす事業からの投融資の引き上げを行う事例も見られるという。白書はこの動きを重く見て、「このような潮流は我が国の製造時業者の資金調達にも当然に影響を及ぼすものであり、脱炭素の実現に積極的に参画することで資金調達やそれによる事業拡大、競争力強化の可能性がいっそう高まる」と記述。製造業者が自社の行動を変容し、脱炭素を成長の鍵として取り込むことの重要性を説いた。

デジタル ~DXへの取組深化~

バリューチェーン上の自社の立ち位置を明確に

新型感染症を筆頭に様々なリスクに絶えず晒される「不確実性」の時代において、急激な環境変化に対応するための企業変革力=ダイナミック・ケイパビリティの強化が製造業における重要課題であることは、昨年度版の白書でも再三強調されてきた。こういった企業変革力の獲得に向けた有力ツールとしてはDXが有力視されるが、一方で多くの国内企業において、その取組みは未だ道半ばと言わざるを得ないのが現状のようだ。

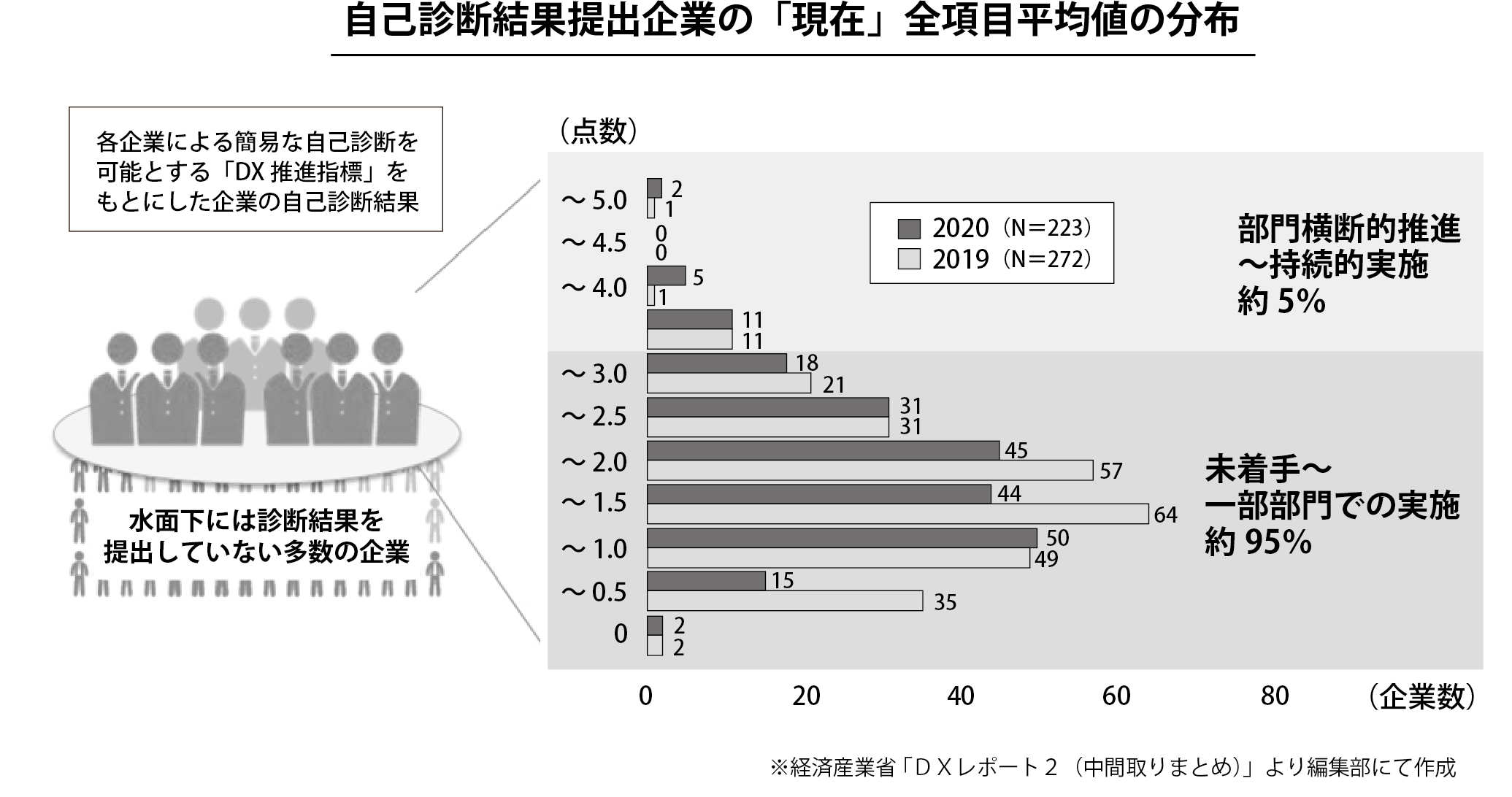

国内企業のDXへの遅れを如実に表す資料がある。経済産業省が昨年12月に発表した「DXレポート2(中間とりまとめ)」だ。各企業によるDX推進状況の自己診断を取りまとめた上表によると、コロナ禍による事業継続の危機を経てもなお、約95%の企業は未着手ないしは取組みの途上であることが明らかとなった。

こうした現状に対し白書は、DXレポート2の内容を引用しつつ「感染症の拡大によって変化した人々の動きや社会活動がもはや感染拡大前に戻らないことを前提とすれば、人々の固定観念が変化した今こそ、企業文化を変革し、DXを進める絶好の機会である」と主張する。さらに製造業のリモート化についても、熟練した職人が持つノウハウのデジタル化を導く好機と捉えつつ、「モノづくりを支える優れた技術の継承にもつながり得る極めて重要な変化」と肯定的に表現。ダイナミック・ケイパビリティの強化と表裏一体で、こうした取組みの基礎となる現場の技術承継も変わらず進めていくべきだとした。

このように我が国ではDXが思うように進んでいない現状があるものの、白書が我が国製造業に求めるのは「DXへの取組み深化」。すなわち「効率的かつ戦略的なDX投資」だ。そのための大前提として白書が示すのが、自社がバリューチェーン上で担う役割や管理すべきデータの的確な把握。なぜならバリューチェーンで扱われる情報は顧客・会計データなどの経営に近いものから設計・生産など製造現場に近いものまで幅があり、企業が身を置く産業分野の特徴によっても生産方式、サプライヤー数、商流等の構造が異なるからだ。

例えば見込生産による在庫販売が主流の電気機器産業では、適正生産や適正在庫の中長期的な需要予測が重要となる一方、メーカーと販売会社が別企業であることが多く、両者間での円滑なデータ連携に課題がある。このように注力される領域や想定される課題が業種・業界によっても千差万別であるからこそ、DXの「果実」を得るためには自社のバリューチェーン上の立ち位置の把握が重要な要素となる。

このことから白書は、「実際にこれらの点を踏まえつつ、業務領域間や企業間でのデータ連携に取組み、新たな価値の創出や大幅なコスト減を実現する企業も現れている」と解説。製造現場におけるWi-Fi6や5Gの本格活用の可能性にも言及しつつ、デジタル技術を用いた新たな価値の創出に期待をかけた。